Nat Med | Мульти-омический подход к картированию интегрированного опухолевого, иммунного и микробного ландшафта колоректального рака раскрывает взаимодействие микробиома с иммунной системой

Несмотря на то, что биомаркеры первичного рака толстой кишки широко изучались в последние годы, современные клинические рекомендации для определения рекомендаций по лечению опираются только на стадирование опухоли, лимфатических узлов и метастазов, а также на выявление дефектов репарации ДНК (MMR) или микросателлитной нестабильности (MSI) (в дополнение к стандартным патологическим исследованиям). Исследователи отметили отсутствие связи между иммунным ответом, основанным на экспрессии генов, микробным профилем и стромой опухоли в когорте пациентов с колоректальным раком, представленной в Атласе генома рака (TCGA), и выживаемостью пациентов.

По мере развития исследований было выявлено, что количественные характеристики первичного колоректального рака, включая клеточную, иммунную, стромальную или микробную природу рака, существенно коррелируют с клиническими результатами, но по-прежнему существует ограниченное понимание того, как их взаимодействие влияет на результаты лечения пациентов.

Чтобы проанализировать взаимосвязь между фенотипической сложностью и исходом заболевания, группа исследователей из Института медицинских исследований Сидра в Катаре недавно разработала и валидировала интегрированную шкалу оценки (mICRoScore), которая позволяет выделить группу пациентов с хорошими показателями выживаемости, комбинируя характеристики микробиома и константы иммунного отторжения (ICR). Группа провела комплексный геномный анализ свежезамороженных образцов 348 пациентов с первичным колоректальным раком, включая секвенирование РНК опухолей и соответствующей здоровой колоректальной ткани, секвенирование всего экзома, глубокое секвенирование генов Т-клеточного рецептора и бактериальной рРНК 16S, а также секвенирование всего опухолевого генома для дальнейшей характеристики микробиома. Исследование было опубликовано в журнале Nature Medicine под названием «Комплексный атлас опухолей, иммунитета и микробиома рака толстой кишки».

Статья опубликована в журнале Nature Medicine

Обзор AC-ICAM

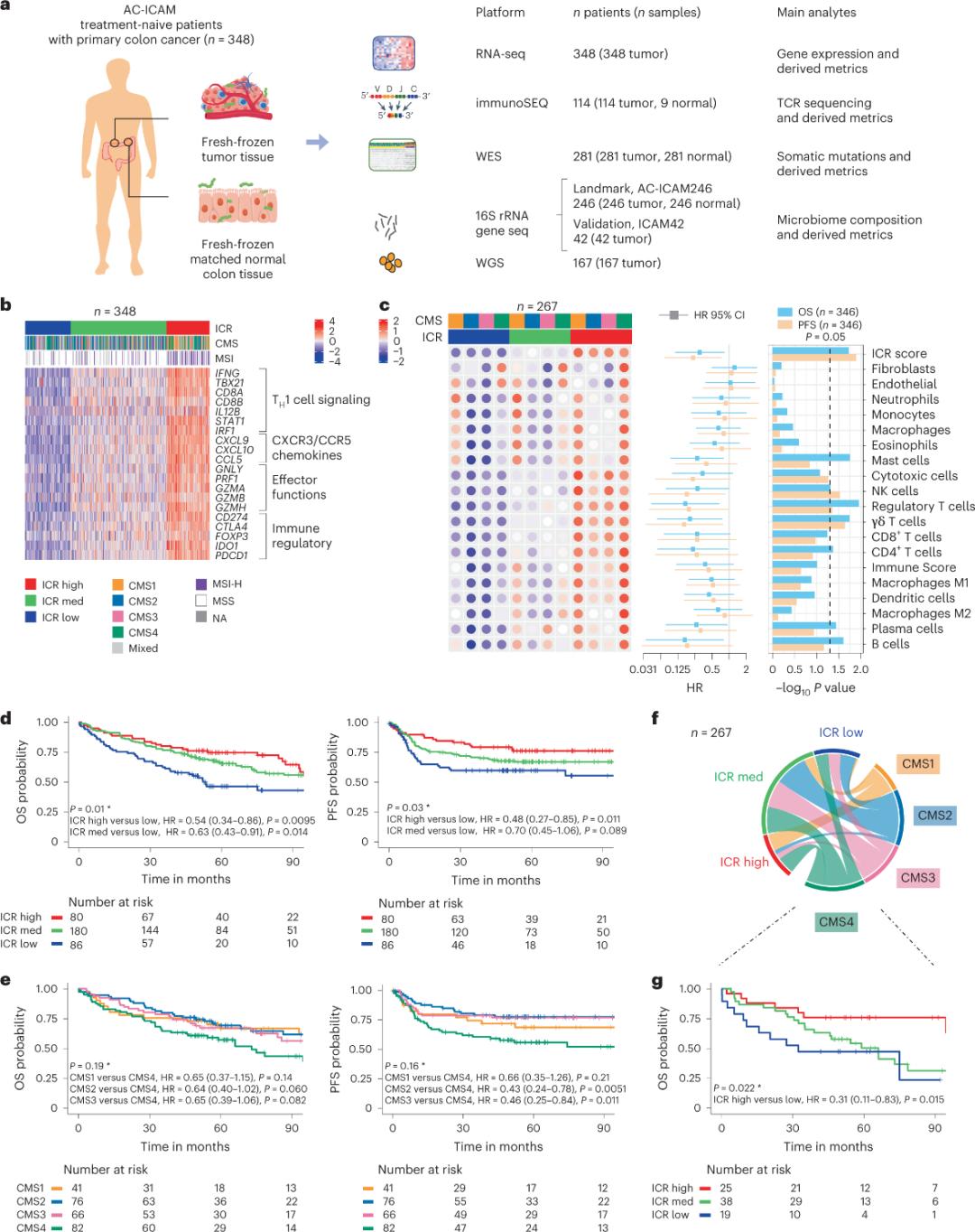

Исследователи использовали ортогональную геномную платформу для анализа свежезамороженных образцов опухолей и подобранных образцов здоровой ткани толстой кишки (пары «опухоль-норма») от пациентов с гистологическим диагнозом рака толстой кишки, не получавших системную терапию. На основе данных полноэкзомного секвенирования (WES), контроля качества данных РНК-секвенирования и скрининга критериев включения, геномные данные 348 пациентов были сохранены и использованы для последующего анализа с медианным периодом наблюдения 4,6 года. Исследовательская группа назвала этот ресурс «Sidra-LUMC AC-ICAM: карта и руководство по взаимодействию иммунитета, рака и микробиома» (рис. 1).

Молекулярная классификация с использованием ИЦР

Используя модульный набор иммуногенетических маркеров для непрерывного иммунологического надзора за раком, называемый иммунной константой отторжения (ИКО), исследовательская группа оптимизировала ИКО, объединив его в панель из 20 генов, охватывающую различные типы рака, включая меланому, рак мочевого пузыря и рак молочной железы. ИКО также ассоциируется с ответом на иммунотерапию при различных типах рака, включая рак молочной железы.

Во-первых, исследователи подтвердили сигнатуру ICR когорты AC-ICAM, используя подход совместной классификации на основе гена ICR, чтобы классифицировать когорту на три кластера/иммунных подтипа: высокий ICR (горячие опухоли), средний ICR и низкий ICR (холодные опухоли) (рисунок 1b). Исследователи охарактеризовали иммунную предрасположенность, связанную с консенсусными молекулярными подтипами (CMS), основанной на транскриптомной классификации рака толстой кишки. Категории CMS включали CMS1/иммунный, CMS2/канонический, CMS3/метаболический и CMS4/мезенхимальный. Анализ показал, что баллы ICR отрицательно коррелировали с определенными путями раковых клеток во всех подтипах CMS, а положительные корреляции с иммуносупрессивными и стромальными путями наблюдались только в опухолях CMS4.

Во всех случаях CMS обилие субпопуляций естественных киллеров (NK) и Т-клеток было самым высоким в подтипах с высоким уровнем иммунитета ICR, с большей вариабельностью в других подтипах лейкоцитов (рисунок 1c). Подтипы иммунитета ICR имели разные показатели общей выживаемости и ВБП с прогрессивным увеличением ICR от низкого до высокого (рисунок 1d), что подтверждает прогностическую роль ICR при колоректальном раке.

Рисунок 1. Дизайн исследования AC-ICAM, сигнатура генов, связанных с иммунитетом, иммунные и молекулярные подтипы и выживаемость.

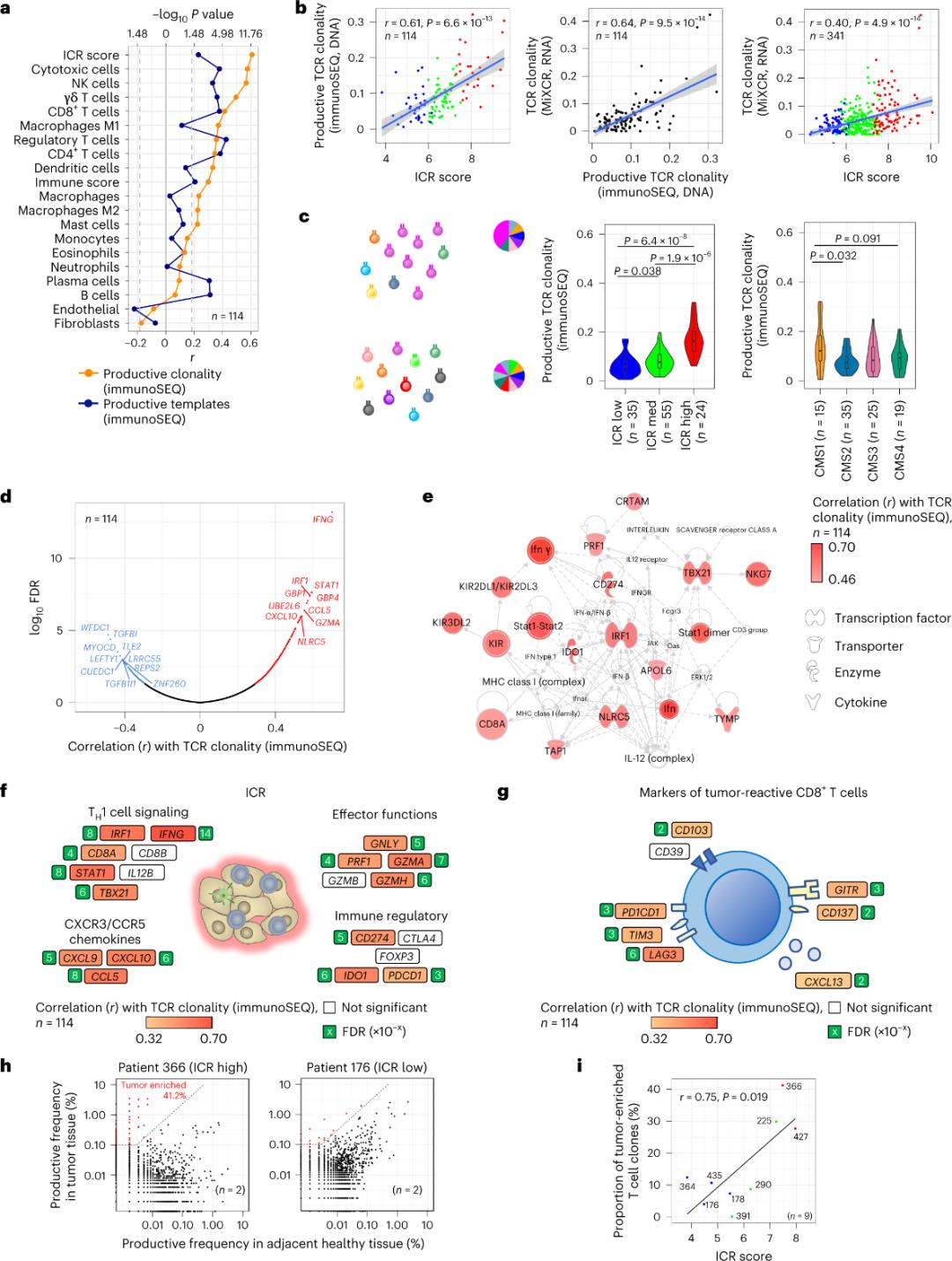

ICR захватывает обогащенные опухолью, клонально амплифицированные Т-клетки

Лишь меньшинство Т-клеток, инфильтрирующих опухолевую ткань, были зарегистрированы как специфичные к опухолевым антигенам (менее 10%). Поэтому большинство интратуморальных Т-клеток называют Т-клетками-свидетелями (T-клетки-свидетели). Наиболее сильная корреляция с количеством обычных Т-клеток с продуктивными Т-клеточными рецепторами (TCR) наблюдалась в субпопуляциях стромальных клеток и лейкоцитов (определяемых методом РНК-секвенирования), что может быть использовано для оценки субпопуляций Т-клеток (рисунок 2а). В кластерах ICR (общая классификация и классификация CMS) наибольшая клональность иммунных SEQ TCR наблюдалась в группах ICR-high и CMS подтипа CMS CMS1/иммунный (рисунок 2c) с наибольшей долей опухолей ICR-high. При анализе всего транскриптома (18 270 генов) шесть генов ICR (IFNG, STAT1, IRF1, CCL5, GZMA и CXCL10) вошли в первую десятку генов, положительно ассоциированных с клональностью TCR по данным иммунопоследовательности SEQ (рисунок 2d). Клональность TCR по данным иммунопоследовательности SEQ коррелировала с большинством генов ICR сильнее, чем корреляции, наблюдаемые с использованием опухолечувствительных маркеров CD8+ (рисунки 2f и 2g). В заключение, представленный выше анализ позволяет предположить, что сигнатура ICR отражает наличие Т-клеток, обогащенных опухолью и амплифицированных клонально, и может объяснять её прогностическое значение.

Рисунок 2. Показатели TCR и корреляция с генами, связанными с иммунитетом, иммунными и молекулярными подтипами.

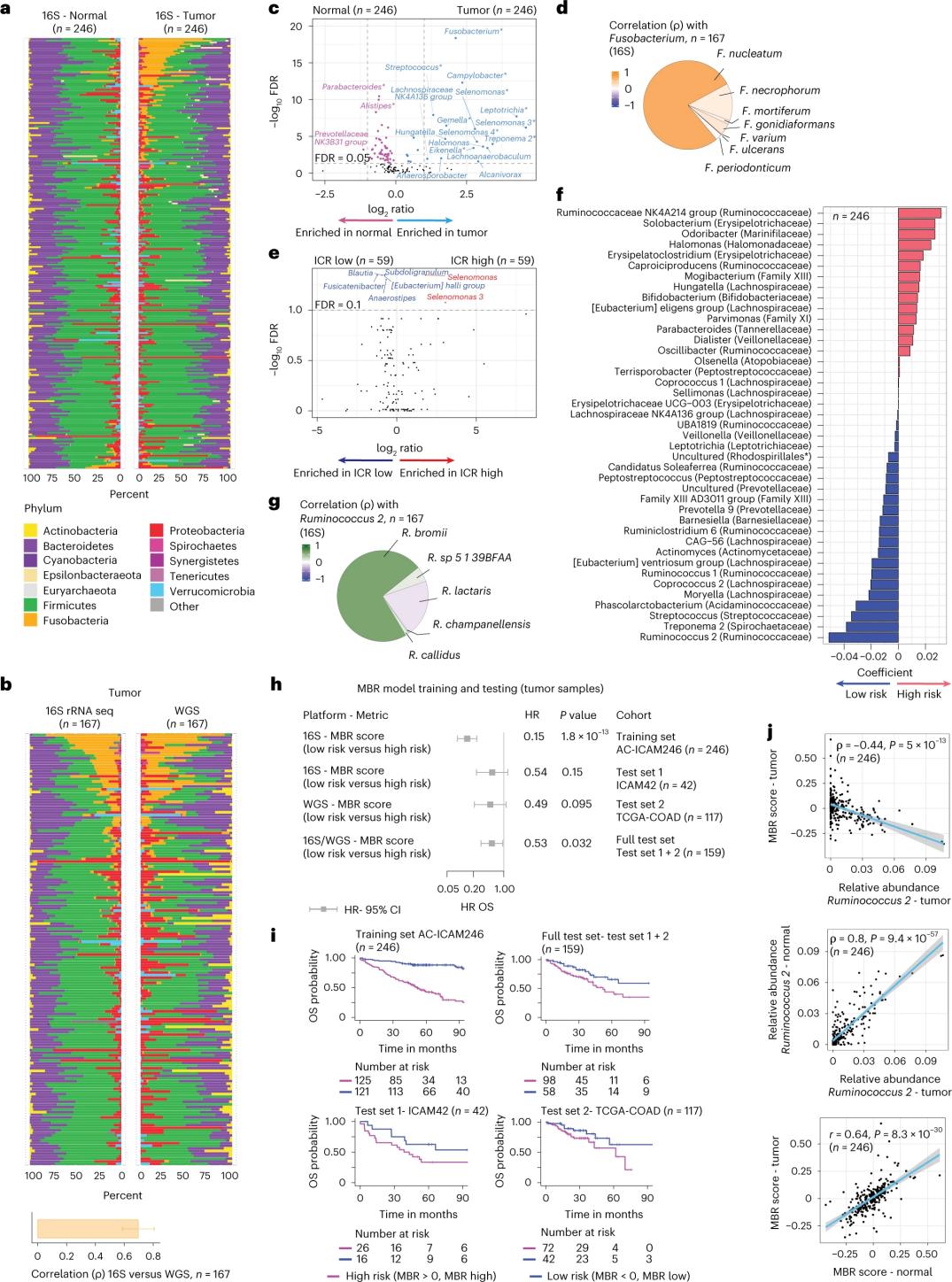

Состав микробиома в здоровых тканях и тканях при раке толстой кишки

Исследователи провели секвенирование 16S рРНК, используя ДНК, выделенную из соответствующей опухолевой и здоровой ткани толстой кишки 246 пациентов (рисунок 3a). Для валидации исследователи дополнительно проанализировали данные секвенирования гена 16S рРНК из дополнительных 42 образцов опухолей, у которых не было соответствующей нормальной ДНК, доступной для анализа. Во-первых, исследователи сравнили относительное обилие флоры между соответствующими опухолями и здоровой тканью толстой кишки. Количество Clostridium perfringens было значительно увеличено в опухолях по сравнению со здоровыми образцами (рисунок 3a–3d). Не было выявлено значительной разницы в альфа-разнообразии (разнообразии и обилии видов в одном образце) между опухолевыми и здоровыми образцами, и наблюдалось умеренное снижение микробного разнообразия в опухолях с высоким ICR по сравнению с опухолями с низким ICR.

Чтобы выявить клинически значимые связи между микробными профилями и клиническими исходами, исследователи использовали данные секвенирования гена 16S рРНК для определения характеристик микробиома, предсказывающих выживаемость. В рамках исследования AC-ICAM246 исследователи использовали регрессионную модель OS-Кокса, которая выбрала 41 характеристику с ненулевыми коэффициентами (связанными с дифференциальным риском смертности), называемыми MBR-классификаторами (рис. 3f).

В этой обучающей когорте (ICAM246) низкий показатель MBR (MBR<0, низкий MBR) был связан со значительно более низким риском смерти (85%). Исследователи подтвердили связь между низким MBR (риском) и продолжительной общей выживаемостью в двух независимо проверенных когортах (ICAM42 и TCGA-COAD). (Рисунок 3) Исследование показало сильную корреляцию между эндогастральными кокками и показателями MBR, которые были схожими в опухолевой и здоровой ткани толстой кишки.

Рисунок 3. Микробиом в опухолевых и здоровых тканях и его связь с ICR и выживаемостью пациентов.

Заключение

Мульти-омный подход, использованный в данном исследовании, позволяет тщательно выявлять и анализировать молекулярную сигнатуру иммунного ответа при колоректальном раке и раскрывает взаимодействие микробиома и иммунной системы. Глубокое секвенирование Т-клеточных рецепторов (ТКР) опухолевых и здоровых тканей показало, что прогностический эффект ИКР может быть обусловлен его способностью захватывать клоны Т-клеток, обогащенные опухолевыми антигенами и, возможно, специфичные к опухолевым антигенам.

Анализируя состав микробиома опухоли с помощью секвенирования гена 16S рРНК в образцах AC-ICAM, группа исследователей выявила сигнатуру микробиома (показатель риска MBR), имеющую высокую прогностическую ценность. Хотя эта сигнатура была получена из образцов опухоли, наблюдалась сильная корреляция между здоровым колоректом и показателем риска MBR опухоли, что позволяет предположить, что эта сигнатура может отражать состав микробиома кишечника пациентов. Объединив показатели ICR и MBR, удалось идентифицировать и валидировать мультиомный студенческий биомаркер, предсказывающий выживаемость пациентов с раком толстой кишки. Мультиомный набор данных исследования предоставляет ресурс для лучшего понимания биологии рака толстой кишки и помогает разрабатывать персонализированные подходы к терапии.

Время публикации: 15 июня 2023 г.

中文网站

中文网站